Cefalunews, 20 maggio 2021

Le locomotive elettriche delle Ferrovie dello Stato Italiane (FS) appartenenti al gruppo E 626, realizzate tra il 1927 e il 1939, furono i primi mezzi di trazione ad essere concepiti per dare vita al progetto di elettrificazione col sistema a corrente continua (3Kv). Nello specifico, le motrici 626, utilizzate per il traino dei convogli, erano provviste di sei assi motori. Le 626 per il loro aspetto robusto e compatto furono denominate “Locomotive da battaglia”.

In realtà la forma tipicamente squadrata della motrice, caratterizzata da due possenti avancorpi speculari con le tipiche chiodature e bullonature, diedero e danno alle loco un particolare fascino di antico.

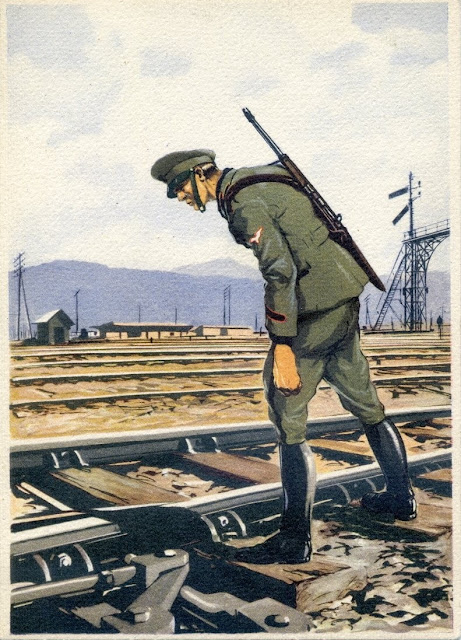

Questi mezzi elettrici a trazione continua continuiamo a ricordarle con un velo nostalgico, osservandole anche nelle cartoline propagandistiche della Milizia Ferroviaria.

In alcune di esse oltre

ai locomotori, furono pure rappresentate dai disegnatori le caratteristiche

“Carrozze Centoporte” del 1928, nelle particolari colorazioni: il “verde

vagone” o “castano isabella”, poi semplificato in “castano”. Oppure comparvero

raffigurati solamente i militi di ronda lungo i binari di una stazione.

La Milizia Ferroviaria venne creata nel 1923 dopo lo scioglimento dei nuclei di Polizia Ferroviaria.

La Milizia Nazionale Ferroviaria ebbe funzioni di Pubblica Sicurezza (P.S.) e i militi di questa specialità ebbero la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria. L’uniforme fu uguale a quella della Milizia Ordinaria, tranne per il copricapo, che fu dapprima un cappello alpino, senza nappina né penna, e in seguito, un berretto con visiera e sottogola.

Caratterizzarono questa specialità della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.), i peculiari accessori, ossia: la bandoliera in cuoio di colore marrone con pistola e i gambali di cuoio di colore nero. Ma, soprattutto, il caratteristico distintivo (raffigurante una ruota di treno in mezzo a due ali), portato sulla manica sinistra della giubba, e il nome e il numero della legione ferroviaria di appartenenza recato sul berretto del milite.

Quest’ultimo fu raffigurato dal

pittore Ferrari, anche armato di moschetto Carcano Mod. 91 per cavalleria.

Abbiamo chiesto allo storico Virginio

Trucco (1), già quadro delle FF.SS. di descriverci e commentarci le due

cartoline acquerellate dal Pittore Ferrari, per le edizioni d’Arte V.E. Boeri.

«In questa cartolina si vede un milite della

Milizia Ferroviaria che scende da una vettura 100 porte e di fianco una loco

elettrica 626. Dato che la cartolina in questione è posteriore al 1935,

l’autore ha voluto riprodurre i mezzi più moderni del tempo, senza sapere che

ha immortalato i due mezzi più longevi delle Ferrovie dello Stato.

Le vetture Cz 36.000 e Bz 36.000 prime vetture con cassa metallica, riprendevano le antecedenti Tipo 1906 e 1910 con cassa in legno, furono progettate per i servizi locali con forte affollamento, disponevano di un elevato numero di porte per fiancata, fino ad un massimo di 10, tale caratteristica fece si che fossero denominate 100 porte, nelle vetture di 3^ e 2^ classe i sedili erano in legno e le vetture più grandi (Bz 36.000) offrivano 78 posti a sedere, mentre per quelle di 1^ classe i sedili erano rivestiti in velluto e dotate di poggia testa.

Le vetture vennero progettate nel 1928 ed entrarono in produzione dal 1931 al 1939 nel dopoguerra si riprese la produzione dal 1948 al 1951 per un totale di 1416 carrozze.

Le carrozze pesavano 35.6t ed erano lunghe circa 18m la velocità massima era di 120Km/h poi ridotta a 100Km/h nel 1978. Per il riscaldamento erano dotate di una condotta per il vapore che alimentava apposite scambiatori sotto i sedili che poi furono modificate con scaldiglie elettriche alimentate da apposita condotta ad alta tensione.

Le vetture erano inizialmente di colore “Verde Vagone, dal 1935 fu adottato il “Castano Isabella” poi nel 1963 si passò al “Grigio Ardesia”. Durante la guerra alcune vetture furono trasformate per il trasporto di barelle per formare dei treni ospedale. Le vetture prestarono servizio nelle Ferrovie dello Stato dal 1931 al 1988 risultando le più longeve del parco F.S.

Attualmente sono ancora in servizio

meno di un centinaio di vetture utilizzate da Fondazione F.S. per

l’effettuazione di treni storici.

L’altro mostro sacro posto a destra è il locomotore 626, prima locomotiva a Corrente Continua a 3000V delle F.S. Le locomotive furono progettate dal 1926 al 1928 entrarono in produzione nel 1927 e si concluse nel 1939 per un totale di 448 rotabili divisi in tre serie.

La loco era dotata di due carrelli alle estremità e di sei assi motori al di sotto della cassa, la loco era lunga poco più di 15m la sua massa era di 97t e la potenza oraria di 1850KW. Inizialmente furono costruiti due tipi di loco la 625 con un rapporto di trasmissione di 21/76 e velocità massima di 50Km/h e la 626 con un rapporto di trasmissione di 24/73 ed una velocità massima di 95Km/h, le combinazioni motori per la marcia erano tre “Serie, Serie-Parallelo e Parallelo”.

Successivamente le loco 625, furono trasformate in 626. Le

locomotive erano bidirezionali, avevano nella parte centrale una cassa che

conteneva le apparecchiature A.T. e le due cabine di guida ed alle estremità

due avancorpi che contenevano le apparecchiature ausiliarie (compressori e

dinamo). Queste locomotive sono state le più longeve del parco FS in quanto le

ultime furono radiate nel 1999 dopo ben 72 anni di servizio. Alcune locomotive

furono cedute alla Jugoslavia conto riparazione danni di guerra. Attualmente gli

esemplari rimasti sono musealizzati o in servizio presso la Fondazione F.S.

Un chiarimento per chi si chiede come

le due categorie di rotabili abbiano avuto una vita tanto lunga, faccio

presente che tutti i rotabili Ferroviari, ad intervalli di tempo o chilometrici

prefissati vengono sottoposti a importanti revisioni che praticamente rimettono

a nuovo i rotabili

In questa cartolina dato il numero di

binari, viene rappresentato il piazzale di una stazione medio grande, oltre al

milite della Milizia Ferroviaria, armato di un moschetto Mod.91 da cavalleria

che osserva con attenzione uno scambio è possibile vedere sullo sfondo le

infrastrutture della stazione.

La piccola casetta di legno, oltre a servire da ricovero per il personale addetto al movimento dei deviatoi (deviatori), conteneva le serrature con le relative chiavi che servivano a movimentare e bloccare gli scambi nella posizione ordinata dal Dirigente Movimento, sia per la formazione degli itinerari di partenza che per quelli di manovra.

Ancora più indietro si notano i fabbricati in muratura che

accoglievano gli uffici e spogliatoi del personale ferroviario, dirigenti

movimento, verificatori, manovratori ecc. sul lato destro e riportata una

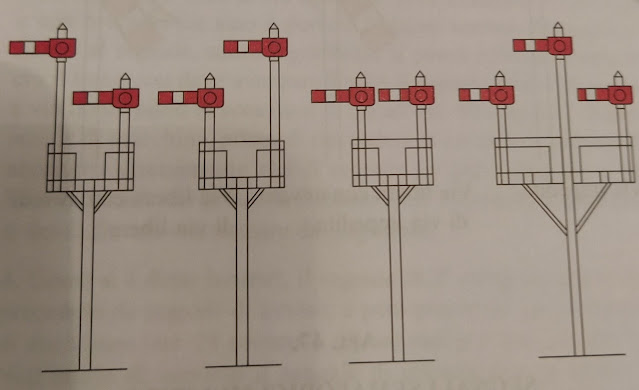

passerella sopraelevata con doppia funzione; passerella per permettere al

personale di attraversare il fascio di binari in sicurezza e di sostegno di

segnali semaforici di prima categoria utilizzati per la partenza dei treni.

La presenza di due segnali indica che

dalla stazione si dipartivano due differenti linee; qui però si nota

un’anomalia forse dovuta alla prospettiva od ad un errore della memoria del

disegnatore, infatti i due segnali non potevano essere sovrapposti sullo stesso

stante ma ognuno doveva essere separato al fine di dare una chiara indicazione

al personale del treno su quale linea veniva instradato».

(1) Virginio Trucco è nato a Roma, ha frequentato l’Istituto Tecnico Nautico “Marcantonio Colonna”, conseguendo il Diploma di Aspirante al comando di navi della Marina Mercantile. Nel 1979,frequenta il corso AUC (Allievo Ufficiale di Complemento) presso l’Accademia Navale di Livorno, prestando servizio come Ufficiale dal 1979 al 1981. Già dipendente di Trenitalia S.p.A. lo storico navale Virginio Trucco è membro dell’Associazione Culturale BETASOM (www.betasom.it).

Bibliografia e sitografia

Giuseppe

Bianchi, Sebastiano Elena, I locomotori a corrente continua a 3000

volt gruppi E.625 ed E.626, in Rivista tecnica delle ferrovie

italiane, (1930), n. 5, pp. 189–250, (1930), n. 5, pp. 13–55 e

tavv.

Felice

Corini, Trazione elettrica,

Torino, UTET, 1931, v. 4, pp. 432-433

Giuseppe

Bianchi, La unificazione delle

locomotive a corrente continua a 3000 volt. Locomotive gruppo E.424 - E.326 -

E.626 - E.428 e Automotrici gruppo E.24, in Rivista tecnica delle

ferrovie italiane, a. 23, 45 (1934), n. 4, pp. 187-203 e tavv. IX-XII;

n. 5, pp. 256–329 e tavv. XIII f. t.; n. 6, pp. 410-417.

Giuseppe

Bianchi, Sebastiano Elena, Le locomotive elettriche a corrente

continua a 3000 volt gruppo E.626, in Rivista tecnica delle ferrovie

italiane, a. , 48 (1935), n. 6, pp. , a. , 49 (1936), n. 1, pp. e tavv.

Attilio

Teruzzi, La Milizia delle Camicie

Nere, Milano, Mondadori, 1939

Felice

Corini, Trazione elettrica,

Torino, UTET, 1950, v. 2, pp. 193–260, 335-407, 532-533 e tavv.

Erminio

Mascherpa, “Locomotive da battaglia, storia

del Gruppo E. 626, Ed. ETR”, Le locomotive elettriche F.S. del gr. E.626.

Primi passi delle continua a 3000 volt in Italia, in Italmodel

Ferrovie, (1969), n. 147, pp. 4778-4785, n. 148, pp. 4829-4837,

(1970) n. 149, pp. 4883-4886

E.

Lucas - G. De

Vecchi, Storia delle unità combattenti della M.V.S.N. 1923-1943,

Roma, Giovanni Volpe Editore, 1976

Claudio

Pedrazzini, E.625-E.626, Parma,

Ermanno Albertelli, 1981

Giovanni Cornolò, Locomotive elettriche FS, Parma, Ermanno Albertelli

Editore, 1983, pp. 151-163

Carlo

Rastrelli, Un esercito in camicia nera,

Storia Militare n. 129, giugno 2004

Giuseppe

Longo 2021 - Il ponte ferroviario di

Termini Imerese crollato sul S. Leonardo nella descrizione fotografica del

1931: esame uniformologico dei militi ivi raffigurati ed analisi costruttiva

dei ponteggi con annessa locomotiva, Cefalunews, 7 febbraio

Giuseppe

Longo 2021 - La Milizia Volontaria per la

Sicurezza Nazionale (M.V.S.N.), sintesi storica, Cefalunews, 1 maggio.

Foto di copertina:

Foto a corredo dell’articolo

Fotografie

per gentile concessione di Virginio Trucco

Cartoline di propaganda Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, Milizia Ferroviaria. Pittore Ferrari, Edizione d’Arte V.E. Boeri.

Giuseppe Longo

.jpg)