Cefalunews, 7 ottobre 2015

Terminiamo

con questa terza e ultima parte, l’excursus storico che ha proposto ai lettori,

la breve sintesi della conferenza “Il ruolo delle Ferrovie dello Stato nella

Prima Guerra Mondiale” (a cura del Colonnello Mario Pietrangeli e dell’Ingegner

Michele Antonilli), tenutasi nel capoluogo lombardo, lo scorso 18 settembre,

presso la Fondazione Cesare Pozzo.

Il Genio Ferrovieri nella Prima Guerra Mondiale:

«Prima di passare al Genio Ferrovieri nella Grande Guerra descriviamo il ruolo dei militari nella gestione delle linee Preunitarie. Notizie di impiego di militari nella gestione delle linee ferroviarie preunitarie si hanno nel Regno delle Due Sicilie. Infatti, nella tratta Napoli – Caserta dal 24 aprile 1844 fu impiegata una compagnia cantonieri (Corpo Militarizzato). La compagnia pur impiegando maestranze civili, si cateterizzava per la disciplina e l’organizzazione militare. Nella sua massima estensione la Compagnia era così strutturata: al vertice vi era un Ispettore, col compito di vigilarne l’operato e di apportarvi eventuali modifiche organizzative ed operative; al comando operativo, come diremmo oggi, vi era assegnato un capitano. La struttura operativa della Compagnia, suddivisa in quattro “sezioni”, era composta da: quattro sergenti addetti a capo-sorveglianza e quattro caporali addetti a capo-cantoniere, tutti scelti tra sottufficiali o artigiani specializzati. Centocinquantotto cantonieri, scelti tra sottufficiali e soldati congedati o tra gli addetti ai lavori ferroviari, erano assegnati all’armamento ferroviario, alla mannara dei passaggi a livello e degli eccentrici (scambi a mano e circolazione), alla guardia notturna. Infine, un chirurgo del Servizio Sanitario militare era addetto al controllo medico giornaliero del personale che “marcava visita”, mentre, occorre considerare alcuni conduttori di locomotiva preparati alla “scuola fuochisti” di Pietrarsa. In tutto la Compagnia Cantonieri comprendeva, quindi, oltre 171 persone per assicurare la gestione e l’esercizio di 56 Km di linea e degli impianti annessi; considerato che l’altra strada ferrata in esercizio, la Napoli-Nocera-Castellammare data in concessione a privati ed estesa per 44 Km., prevedeva 119 persone addette (compreso l’Ispettore) oltre ad un numero imprecisato di facchini, guardiaporte ed operai, si può ritenere che l’organizzazione ferroviaria statale borbonica fosse del tutto comparabile a quella privata tenuto conto anche della circostanza che sulla Regia Strada Ferrata si andavano ad aggiungere, oltre a quelli previsti per i traffico civile, i convogli speciali per il trasporto militare e quelli imprevisti per soddisfare le esigenze private di trasferimento della corte da una reggia all’altra. Questa particolarità di impiego della ferrovia procuravano maggior impegno occasionale di personale e certamente un aggravio sulla regolarità di gestione e circolazione, tanto che da parte del governo borbonico si decise subito per la realizzazione a doppio binario della linea. Il personale alla Compagnia Cantonieri, aveva un trattamento retributivo di poco inferiore a quello privatistico (le paghe oscillavano dai 15 ducati mensili dei sergenti ai 6 ducati mensili dei cantonieri contro i 18 ed 8,5 ducati dei corrispondenti livelli presso la Società Bayard-De Verges) ma in più godeva dei privilegi derivanti dall’appartenenza ad un corpo militarizzato (e cioè la stabilità del rapporto di lavoro ed il supporto assistenziale e previdenziale dell’istituzione militare borbonica, che non aveva pari presso gli altri Stati italiani). Da non trascurare poi il fatto che il personale operativo della Compagnia, fosse accasermato nelle stazioni o fabbricati limitrofi (idea ripresa nel secondo dopoguerra quando il personale militare del genio ferrovieri impiegato sulla Chivasso – Aosta viveva nelle Stazioni FS con le proprie famiglie) con i vantaggi che questo comportava sia per il personale stesso e per le loro famiglie sia per la Compagnia che in tal modo si assicurava la “reperibilità” del personale che, per effetto della militarizzazione, non poteva abbandonare il posto. Naturalmente era previsto che il personale della Compagnia Cantonieri fosse equipaggiato di “vestiario uniforme”. Il regolamento del 18 maggio 1844 ne descrive le caratteristiche in una tabella. Essendo la compagnia, un Corpo militarizzato, la divisa dei suoi appartenenti non poteva che emulare quella dei militari. Ma la storia come si sa, e un succedersi di continui mutamenti per cui nel 1861, venuto a cessare il Regno delle Due Sicilie, la Regia Strada Ferrata entrò a far parte del gruppo di linee possedute e gestite dallo Stato italiano mentre la Compagnia cantonieri, il cui ultimo Comandante fu il capitano Lorenzo Perris, cessò definitivamente di esistere.

Treni Armati Della Regia Marina: «L’esigenza di dotare le nostre coste di una difesa costiera era nota al nostro Regio Stato Maggiore della Marina, soprattutto per la potenza di fuoco della Marina avversaria che pertanto costituiva un notevole pericolo per le nostre forze. Ma malgrado la consapevolezza dell’efficienza incisività e efficacia del nemico ci furono notevoli ritardi nell’organizzazione di una valida difesa costiera adriatica. Infatti, l’inizio delle operazioni nell’Adriatico da parte della Marina austro-ungarica era stato caratterizzato da una serie di pesanti azioni contro obiettivi costieri italiani, portati nella notte del 24 maggio 1915. Il piano, studiato dall’ammiraglio Haus, risultò ben concepito, organizzato in tutti i dettagli e finalizzato a ottenere soprattutto un effetto negativo sul morale delle popolazioni costiere. In base alle sue disposizioni, la sera del 23 maggio 1915 uscì dalla base di Pola il grosso della Flotta, che era destinata a suddividersi in gruppi navali. Di questi, all’alba del giorno 24, tre gruppi navali principali, che raggruppavano la quasi totalità delle navi di linea, preceduti da unità leggere in esplorazione e scortati ai fianchi da numerose torpediniere, dovevano bombardare le sistemazioni militari e ferroviarie di Ancona, oltre che quelle esistenti in altre località costiere in un raggio di una decina di miglia dal capoluogo marchigiano. Altri due gruppi dovevano invece bombardare rispettivamente le installazioni ferroviarie di Rimini e quelle portuali di porto Corsini, che venivano erroneamente ritenute un punto d’appoggio per siluranti. Un altro gruppo rappresentava la prima linea di vigilanza lungo la congiungente Pedaso-Porto Tajer (Isola Grossa) per contrastare eventuali provenienze dall’ Adriatico meridionale. Da Sebenico erano invece partiti altri due gruppi navali, che rappresentavano la seconda e la terza linea di vigilanza lungo le congiungenti Pelagosa-Gargano e Pelagosa-Lagosta. Il primo gruppo aveva anche il compito di bombardare i porti di Vieste, Manfredonia e Barletta, mentre il secondo, le isole Tremiti, Torre di Mileto, le foci del Sinarca e Campomarino. L’azione maggiore ebbe luogo su Ancona, città peraltro dichiarata “indifesa” e come tale ufficialmente segnalata per via diplomatica a Vienna.

Il bombardamento navale provocò 68

vittime e 150 feriti, oltre che ingenti danni materiali. Danni minori si ebbero

in altre località della costa adriatica e qualche limitata interruzione subì la

rete ferroviaria, mentre andò perduto il cacciatorpediniere Turbine, affondato

dalle unità nemiche, impegnate anche nel bombardamento degli impianti

ferroviari di Barletta e Manfredonia e della stazione semaforica di Vieste.

Questa prima azione rese evidente a quale minaccia fossero esposte le città e

le cittadine adriatiche. Non era infatti stato possibile subito predisporre una

difesa costiera adeguata, data anche l’estensione della costa stessa e le sue

caratteristiche peculiari, che avrebbero richiesto risorse economiche, oltre

che materiali, piuttosto cospicue. Era inoltre mancato il tempo per predisporre

postazioni fisse in numero sufficiente, mentre la Regia Marina non poteva

offrire una copertura adeguata visto l’alto numero di località da proteggere,

ma data anche la ridottissima disponibilità di basi nell’Alto e Medio

Adriatico, il che avrebbe significato un sicuro logoramento per il naviglio e

gli equipaggi impiegati.

Rimaneva

ancora da prendere in considerazione l’utilizzo della linea ferroviaria e di

treni appositamente armati, ipotesi che era già stata sottoposta al Parlamento

nel 1891, quale soluzione alla difesa delle coste siciliane, ma che era poi

caduta nel disinteresse più completo. In sostanza, i treni armati della marina

operarono nell’arco di costa compreso tra lo stretto di Otranto e Ravenna.

Erano numerati dall’1 al 12 ed il loro comando operativo era situato ad Ancona.

Essendo armati con pezzi che provenivano dai magazzini della R. Marina e

operando lungo il litorale erano alle dipendenze dirette dello Stato Maggiore

della Marina. Essi costituirono l’unica difesa costiera mobile possibile a quei

tempi (soprattutto per le scarse risorse disponibili e per i citati ritardi

organizzativi). Il grande protagonista di questa nuova mobilità, il treno,

veniva usato prevalentemente per i grandi trasporti strategici e logistici,

cioè per trasferire soldati, quadrupedi, generi vari e munizioni, in grandi

quantità e su lunghe distanze. Le “tradotte” militari erano di solito formate

da vagoni ferroviari chiusi a pavimento libero, atti al trasporto di persone,

animali e di materiali vari, ma talora erano attrezzate in modo speciale – con

vagoni blindati o armati – per la difesa contro i sabotatori.

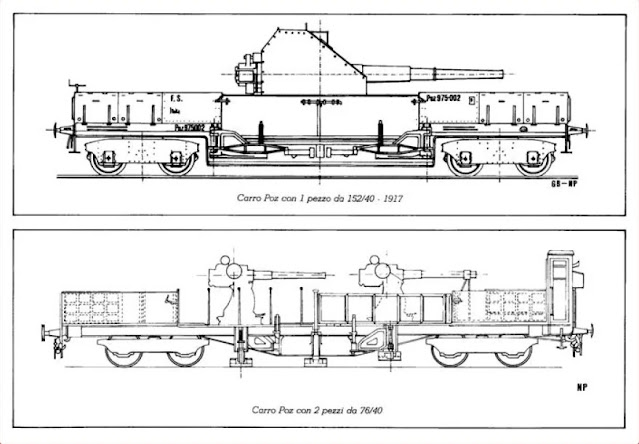

Vennero

impiegati anche veri e propri treni armati, come quelli della Marina Militare

Italiana (muniti di artiglierie da 76 mm e 152 mm) che operarono lungo il

tratto di costa tra il Canale d’Otranto e Ravenna e che costituirono

un’efficace difesa litoranea mobile. Sul fronte orientale, anche l’Esercito

utilizzò treni armati con pezzi da 152/40 mm per bombardare le zone operative

nemiche del Carso Triestino. I treni sanitari e ospedale contribuivano intanto

allo sgombero di migliaia di feriti e ammalati. Nella 2^ guerra mondiale,

quando l’avvento del carro armato e dell’aereo consentì un incremento della

mobilità tattico-operativa sufficiente per un ritorno al combattimento manovrato,

ai treni rimase il compito dei grandi trasporti strategici e dello sgombero dei

feriti e/o malati con i treni ospedale. I movimenti ferroviari potevano però

svolgersi quasi soltanto nella Zona Territoriale, a causa dell’incombere della

minaccia aerea e quindi della possibilità di essere colpiti, dall’alto, anche

in profondità dietro le linee amiche. L’evoluzione tecnologica delle armi

moderne, per le quali le linee e le installazioni fisse della ferrovia sono

divenute facili bersagli, relega ormai il treno – sempre di più – a compiti

prevalentemente logistici nelle retrovie sempre importanti e nell’attualità dei

nostri giorni come mezzi di supporto in gravi calamità nazionali».

Si ringrazia per le indicazioni documentarie e iconografiche il Colonnello Mario Pietrangeli, del Comando Militare Esercito Lombardia.

Foto di copertina: Direzione Armi e Armamenti Navali, Spezia. Carro armato di cannone da 152/40.

Foto 2: Cartina delle linee ferroviarie in zona di guerra, da Le Ferrovie Italiane nella Grande Guerra (1915-1918).

Foto 3: Carro armato di cannone da 152/40

Foto 4: Schema del carro Poz armato nelle due versioni con un pezzo da 152 40 e con due pezzi da 76 40, da Le Ferrovie Italiane nella Grande Guerra (1915-1918).

Bibliografia e sitografia:

Michele Antonilli, Mario Pietrangeli, “Il ruolo delle Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale” Amarganta 2018.

Giuseppe Longo

Nessun commento:

Posta un commento