Cefalunews, 27 novembre 2021

I treni armati della Regia Marina furono istituiti nel 1915

allo scopo di contrapporre la loro azione a quella del naviglio

austro-ungarico, resosi minaccioso lungo il litorale italiano dell’Adriatico.

Tali fortezze mobili, allestiti dalla Direzione di Artiglieria ed Armamenti nel

Regio Arsenale Marittimo di La Spezia, si componevano di due convogli: uno per

il combattimento e l’altro per la logistica. Ciascun Treno Armato, numerato

dall’uno al dodici, aveva una locomotiva in testa e una in coda, ed era pronto

sul proprio binario di ricovero per accorrere a ogni improvvisa chiamata. I

carri pianale (tipo Poz), opportunamente modificati secondo la destinazione

d’uso, furono delle vere e proprie batterie mobili con pezzi di piccolo e medio

calibro, sia antiaereo che antinave. In realtà le armi da fuoco si

differenziarono nettamente in tre tipologie:

(A) Cannoni

da 152 mm e 2 antiaerei-antinave da 76 mm;

(B) Cannoni

da 120 mm e 2 antiaerei-antinave da 76 mm;

(C) 8 Cannoni

antiaerei-antinave da 76 mm.

Il battesimo del

fuoco avvenne l’anno successivo, l’11 gennaio, quando il TA1 operante nella

linea ferroviaria Cervia-Pesaro, aprì il fuoco durante un’incursione di una

squadriglia d’idrovolanti sul cielo di Rimini.

Il Treno Armato

era provvisto oltre di un telegrafo da campo anche di un apparecchio

telefonoporico […] col quale allacciarsi alla propria sede e

mantenersi in comunicazione coi treni contigui durante l’azione, inserendolo

sui vari circuiti telegrafici, militari o ferroviari, della linea secondo la

necessità di corrispondenza […].

Queste “navi da

guerra su rotaia”, operarono tra lo Stretto di Otranto e Ravenna, e si

dimostrarono una valida difesa mobile, in appoggio alla scarsissima difesa

fissa costiera.

Nell’interessante

articolo di Paolo Giordani, apparso nel periodico illustrato “La Lettura” del

Corriere della Sera (1° agosto 1917), vi è un compendio di quello che fu il

Treno Armato nel primo conflitto mondiale. Lo offriamo ai lettori per un primo

approccio sull’argomento.

«Allorchè, per

la dichiarazione di guerra dell’Italia all’Austria, quattrocento miglia di

litorale nostro, solcato da una delle più importanti arterie ferroviarie e

sprovvisto di porti fortificati come di qualsiasi appoggio costiero, si

aprirono d’un tratto alle offese del nemico, la guerra navale in Adriatico ebbe

un periodo di campagna piuttosto manovrata in cui si rinnovarono con una certa

frequenza gli attacchi della flotta austriaca contro le città e le borgate

assolutamente indifese della costa italiana e la nostra flotta fu costretta a

una duplice attività: di crociera, per impedire le azioni corsare del nemico, e

d’incursione e d’esplorazione verso i punti d’appoggio dell’altra sponda.

Fu quello il

periodo di più grave crisi della nostra azione marittima e il problema della

difesa delle nostre coste adriatiche s’impose allora al Comando dell’Armata per

la sua soluzione immediata, mentre la nuova unità tattica della guerra navale

moderna, che s’era sostituita alla classica divisione delle grandi navi e che

può dirsi costituita dal trinomio silurante-sommergibile-velivolo, trovava da

parte del nemico il suo impiego migliore in un mare come l’Adriatico,

caratterizzato dalle brevi distanze fra una sponda indifesa e indifendibile e

un’altra sponda munita d’ogni più formidabile protezione dalla natura, avendo

tutto il litorale austriaco da Pola a Cattaro come base navale e per obiettivo

un punto qualunque da scegliere su seicento chilometri di una spiaggia che, da

Venezia a Ravenna, s’apre col delta delle foci del Po, come un polmone perennemente

scoperto, e da Ravenna a Brindisi si allunga nuda, bassa, aperta, popolatissima

di città e di villaggi.

La situazione,

simile a quella delle coste orientali dell’Inghilterra, è per noi infinitamente

più svantaggiosa: anzitutto perché la costa inglese, abbastanza frastagliata e

non priva di buoni porti, è molto più lontana dalle basi navali donde possono

muovere le flottiglie nemiche, e poi perché la situazione delle nostre coste

adriatiche è complicata e aggravata dal fatto che la linea ferroviaria da

Ravenna a Brindisi segue la spiaggia, internandosi solo per poche miglia in tre

punti. Poiché tale ferrovia, che è fra le principali del nodo ferroviario

italiano, è diventata con la guerra principalissima per le comunicazioni rapide

dell’Inghilterra e della Francia con l’Oriente Mediterraneo, il canale di sfogo

diretto attraverso cui passa non poca parte degli uomini e dei materiali

destinati all’Albania, a Salonicco e all’Egitto, era logico che gli austriaci

tentassero di tagliare quelle comunicazioni e d’interrompere quel traffico

lungo una linea completamente esposta ai loro colpi di mano, mirando a

distruggerne i ponti: questo almeno l’obbiettivo bellico dei vari “raids”, che

non fu mai raggiunto, mentre assai spesso furono raggiunti altri obiettivi,

come la rovina delle chiese e l’uccisione di donne e bambini…

Alla prima alba

di guerra Ancona è bombardata da due grossi incrociatori austriaci e da

squadriglie leggere, che prendono il largo all’apparire di un nostro dirigibile

e di un nostro sommergibile; due incrociatori minori, e due caccia aprono il

fuoco contro Porto Corsini e un altro incrociatore spara alcuni colpi su Rimini

e i vicini ponti arrecandovi pochi danni materiali, mentre anche Senigallia e

Barletta ricevono il loro battesimo da navi avversarie. Poi Pesaro e ancora

Rimini (18 giugno 1915), Monopoli (19 giugno 1915), Ortona, Pedaso, Termoli, Le

Tremiti (23 luglio 1915), Fano (27 luglio 1915), Bari, Santo Spirito, Molfetta

(11 agosto 1915), e tanti altri centri popolosi e tratti di ferrovia, dove mai

nessuna batteria era stata piazzata a difesa e nessun agguato di navi nostre

era possibile, furono contemporaneamente o successivamente provate dal fuoco

dei cannoni austriaci.

Ma la secolare

barbarie del nemico, esercitandosi, a dispetto di ogni buona legge di guerra,

contro spiagge aperte per sventare ospedali e monumenti e seminare la strage

fra popolazioni inermi, quasi a mostrare come l’Austria sapesse esser degna

della maggiore alleata violatrice del Belgio, non poteva avere la virtù della

sfida propiziatrice d’una battaglia in grande stile, di un combattimento a viso

aperto ed i suoi esploratori e le sue squadriglie di siluranti prendevano

caccia ogni qualvolta avvistavano i fiumi di navi italiane lanciate

all’inseguimento.

Da Brindisi a

Venezia corrono ben quattrocento miglia di spiaggia aperta: per sorprendere i

piccoli reparti nemici in qualunque punto di questo litorale prima che fuggano,

un numero addirittura enorme di unità leggere – quale neppure la marina inglese

può provvedere – dovrebbe tenere il mare continuamente su rotte obbligate e i

fuochi perennemente accesi e le macchine sempre ardenti cagionerebbero un

logorio così rapido degli apparati motori che, se noi avessimo impiegato in tal

guisa per due anni di guerra il nostro naviglio sottile, oggi non avremmo più

una sola silurante buona a navigare.

Il naviglio

austriaco invece, avendo per le proprie azioni la scelta del momento e del

luogo e tutto il tempo per organizzarle, resta mesi interi tranquillamente

chiuso e riparato nelle proprie potentissime basi, a fuochi spenti e a macchine

smontate, perché ne sia ben curata la manutenzione. Esso non è avvinto da altre

cure, non ha traffico marittimo da proteggere, non un reale obbiettivo da

raggiungere, laddove le nostre operosissime squadriglie battono il mare di

continuo per i servizi d’esplorazione sull’altra sponda e per il trasporto e il

rifornimento truppe d’oltremare. In tali condizioni nessuna flotta, per quanto

numerosa e potente, potrebbe impedire le incursioni del nemico sopra una costa

qual è la nostra adriatica, come di fatto non riesce a impedirle sulla costa

orientale dell’Inghilterra la più formidabile flotta del mondo: quella

britannica. Occorreva perciò che la protezione del nostro litorale fosse

affidata non più alle navi ma a tutto un sistema di difese fisse o mobili, sul

litorale stesso, per cui l’efficienza del nostro naviglio da guerra non dovesse

più oltre soffrire i danni inevitabili di quel penoso lavoro di sorveglianza

costiera, che nei primi mesi di guerra, parve davvero sovrumano, e d’altro

canto fosse assicurata l’immunità con la maggiore economia di bocche da fuoco.

Fortificare

tutta la costa da Brindisi a Ravenna fu giudicato impossibile, non solamente

perché simile impresa sarebbe costata somme favolose, sibbene ancora perché

avrebbe richiesto un tempo molto lungo e un grandissimo numero di quei cannoni

navali di cui s’era venuta palesando l’assoluta necessità su fronte del basso

Isonzo e che tanti e preziosi servigi resero infatti all’ala destra dell’esercito

operante in quel settore.

Per

l’installazione dei nuovissimi treni il nostro Comando Navale concepì un vasto

disegno e la rapidità e la perfezione tecnica con cui la marina Italiana seppe approntarli,

superando ostilità burocratiche e difficoltà stimate insormontabili – per

esempio, far manovrare questi treni sopra l’unico binario esistente da Ancona

in giù senza intralciare o danneggiare in alcun modo il traffico ordinario –

costituisce senza dubbio una delle nostre più brillanti vittorie. Noi riuscimmo

a sfruttare con la più geniale prontezza una nostra condizione d’inferiorità e

le rotaie già troppo esposte alle offese del nemico divennero presto rotaie di

fortezze rapidissimamente spostabili, poiché l’assenza di dislivelli in quel

litorale consente appunto di fare accorrere al minimo segnale d’avvistamento

del nemico, nei luoghi minacciati da bombardamenti o da tentativi di sbarco,

dei cannoni superiori per numero e potenza a quelli che squadriglie avversarie

di siluranti, con relativa scorta di sommergibili e velivoli, possano a loro

volta concentrarvi.

Il vantaggio

forse più immediato fra i tanti conseguiti dalla creazione dei treni armati, fu

la possibilità di liberare degli esasperanti servizi di vigilanza costiera, per

più attive missioni di guerra, gli esploratori e il naviglio leggero che fino

allora aveva costituito tutto una difesa puramente mobile del nostro litorale

adriatico con crociere logoratrici, nelle quali ogni più ferrea volontà ed ogni

più tenace ardimento si sarebbero fiaccati se equipaggi e comandanti non

avessero avuto tempre d’acciaio. Né a questa difesa era possibile rinunciare

mentre gravi e incombenti erano le scorte dei convogli di rifornimento e

costanti le crociere diurne e notturne per chiudere il canale d’Otranto al

contrabbando, ostinatamente tentato da navi neutrali cariche di nafta e di

granaglie. Ci furono siluranti che tennero il mare per giorni e notti di

seguito come per un lungo viaggio ed erano lì a poche miglia dagli scali,

cambiando sempre di mestiere, dalla caccia ai sommergibili alla vigilanza delle

mine vaganti che i venti strappano al cavo onde son vincolati in fondo al mare

e le correnti sbandano verso le nostre rive, dalla guardia delle coste alla

ricerca delle navi contrabbandiere…

Oggi no solo

tutta la ferrovia Ravenna-Brindisi si protegge da sé, ma i nostri treni armati

che al rilevante armamento di cannoni navali e antiaerei accoppiano una

mobilità estrema possono giungere ad aspettare il nemico là do’esso si dirige,

appoggiandosi all’ottima rete semaforica, telegrafica e telefonica impiantata

lungo tutto il litorale ed a molteplici basi di agguato in prossimità dei punti

più esposti. Così mentre siluranti e velivoli austriaci furono più volte

bersagliati di sorpresa dal fuoco intenso dei nostri treni, i sommergibili

nemici rimasero invano in attesa delle siluranti italiane che, accorrendo a

protezione dei luoghi attaccati, avrebbero dovuto esser loro facile preda.

L’organizzazione

e il servizio dei treni armati dell’Adriatico, esclusivamente affidati ad

ufficiali di vascello e marinai, è una meraviglia di ordine, di precisione, di

prontezza. La vita di bordo s’è ritrovata in quelle fortezze mobili con le sue

forme più caratteristiche e più simpatiche, il treno è diventato la nave e

tutto vi è stato regolato dall’orario e dal costume di bordo: guardia, esercizi

scuola, pasti, riposi.

Mai nulla di

simile s’era creato nel mondo e i nostri marinai seppero per la novissima gesta

improvvisarsi ferroviari e manovali, costruttori e soldati, come nelle paludi

dell’isola Morosini e sulle pendici del San Michele i loro compagni superstiti

dell’Amalfi s’erano improvvisati combattenti di trincea temprati ad ogni

eroismo.

L’intera strada

ferrata esposta è divisa in otto tronchi, per una lunghezza di una cinquantina

di chilometri ciascuno, e ogni tronco ha il suo treno. Una linea telefonica

distesa lungo il litorale passa attraverso numerose stazioni semaforiche dove

stanno gli uomini di guardia e speciali telefoni, attaccati ai fili telegrafici

dappertutto, sono sempre pronti all’uso.

I movimenti di

tutte le navi in Adriatico sono così segnalati al Comandante dei treni, il

quale dispone il servizio viaggiando lungo la linea o nei treni ordinari o su

vetture automobili.

Di giorno i

guardiani possono segnalare navi nemiche a venti chilometri di distanza e

l’allarme, dato al Comandante, è subito trasmesso con gli ordini alle vicine

stazioni, le quali sono così numerose sulla costa che bastano otto minuti

perché sia sgombra la linea. Il treno armato più prossimo accorre sul luogo

dell’attacco ed apre il fuoco fermandosi possibilmente al coperto di quelle

collinette verdi, vere e proprie trincee, erette tra la ferrovia e il mare,

onde rimanere invisibile alle navi assalitrice. Di notte la sorveglianza è più

dura ma il caso di attacchi notturni contro la costa è ben raro perché le

tenebre impediscono di discernere la direzione del fuoco. L’ora propizia è

l’alba, allorchè le condizioni della luce favoriscono il nemico che viene da

oriente. Le siluranti aprono il fuoco al primo chiarore, scegliendo di solito

punti lontani dalle città e apparentemente difesi per cercar di colpire i treni

ordinari eludendo la vigilanza delle vedette. Ma per questo ogni mattina,

un’ora prima dell’alba, tutto il traffico lungo la ferrovia dell’Adriatico

rimane sospeso. Così la linea è libera e il treno armato più vicino può

arrivare sul posto in meno di venti minuti dopo che il nemico abbia aperto il

fuoco.

E gli equipaggi

vivono sulla strada ferrata in altri vagoni, che son come la retrovia dei treni

armati, dove ogni cosa ha pure ritrovato il suo posto come a bordo: uffici,

alloggi, cucine, infermeria, depositi d’armi, sale di lettura.

L’efficacia dei

treni armati fu riconosciuta subito dopo la loro istituzione. Le prime salve,

furono aggiustate sull’incrociatore austriaco S. Georg che il 3 febbraio 1916,

con tre cacciatorpediniere e due torpediniere, aprì il fuoco contro le stazioni

di Ortona e di San Vito Lanciano danneggiandovi dei vagoni-merci. Raggiunte dai

colpi di un nostro treno, le navi nemiche furono costrette ad allontanarsi a

tutta forza. Durante un raid tentato da una squadriglia d’idrovolanti nemici su

Ancona, il 3 aprile, i cannoni di un treno antiaereo, abbatterono tre dei

cinque apparecchi attaccanti: un record dell’artiglieria antiaerea! Il 23

giugno due siluranti austriache si presentarono al largo di Grottammare; dato

l’allarme, un treno partì immediatamente da Pedaso e raggiunse il nemico che

bombardava un treno viaggiatori, presso San Benedetto del Tronto. Ai primi

colpi le siluranti volsero le prore.

Ma lo scontro

più tipico s’ebbe il 5 novembre. Poco prima dell’alba tre caccia austriaci del

tipo “Tatra” (800 tonnellate e 22 miglia di velocità) furono avvistati nelle

tenebre, dalle vedette, al largo di Pedaso. Il traffico, come di solito a

quell’ora, era sospeso su tutta la linea. I caccia procedevano cauti, lungo la

costa, con rotta verso il nord, ma un treno proveniente dal nord non li vide e

passò oltre. A Pedaso ebbe notizia dell’allarme e tornò indietro a tutto

vapore. Incontrò le siluranti a Sant’Elpidio, mentre bombardavano una fabbrica

di prodotti chimici, e, protetto dalla trincea, aprì il fuoco. I nemici,

incapaci d’individuare il treno, presero il largo, ma appena lasciata la costa,

due dei caccia furono ripetutamente colpiti ed uno, sbandato per un colpo in

pieno sulla poppa, fu visto preso a rimorchio e aiutato dagli altri nella fuga.

Da quel giorno

nessun attacco fu più tentato da navi austriache contro la costa italiana, ma

quelle nostre popolazioni, che hanno già sopportato con civile eroismo i danni

della barbarie nemica, hanno anche imparato a guardare i treni armati con

ammirazione riconoscente e la divisa delle navi, anch’essi portano incisa nel

loro acciaio a lettere cubitali “Per la Patria e per il Re”, accomuna oggi

nella più nobile disciplina di guerra i cittadini ei difensori della nostra

sponda adriatica per la vittoria di domani». Paolo

Giordani

Bibliografia e

sitografia

Rivista Tecnica

delle Ferrovie Italiane. Anno I Vol. II

– N.1, luglio 1912.

Paolo Giordani, “I Treni Armati dell’Adriatico”, La Lettura, rivista mensile del

Corriere della Sera. Anno XVII n.8 1° agosto 1917.

Pietro Lanino, “Le Ferrovie Italiane nella Grande Guerra Italiana 1915-1918”.

Supplemento al fascicolo di Ottobre (n.4) 1928 – VI della Rivista Tecnica delle

Ferrovie Italiane.

Giulio Benussi, “Treni armati – Treni ospedale 1915-1945”, E. Albertelli editore 1983.

F. Fattuta, “I treni armati”,

Supplemento rivista marittima novembre 2002.

G. Manzari, “Difesa costiera e treni

armati”. Bollettino d’archivio USMM dicembre, 2008.

Giuseppe Longo 2016, “Gennaio 1916: entravano in azione i treni armati della

Regia Marina”, Cefalunews, 26 gennaio.

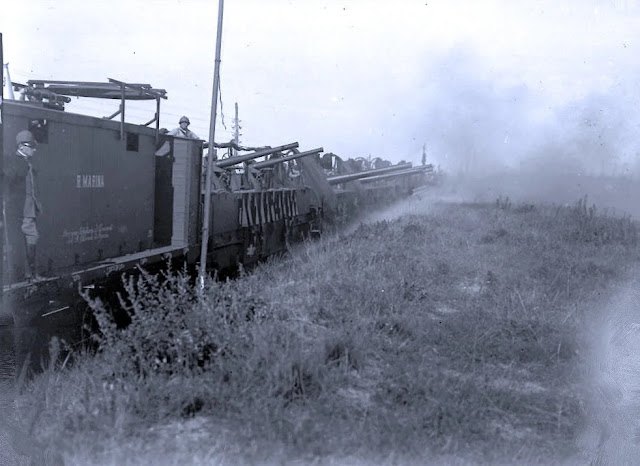

Foto di copertina: Treno armato in partenza dalla stazione di appostamento, si nota in coda la seconda locomotiva, mentre i pezzi sono in posizione di riposo. Fonte USMM, per gentile concessione di Virginio Trucco.

Foto 2: Treno armato con pezzi da 152 in posizione di fuoco. In primo piano si nota il carro comando e osservatorio seguito dal carro con i pezzi da 76 e i cannoni da 152 probabilmente si tratta di una sezione staccata per un esercitazione, in quanto non si vedono i carri santa Barbara e la locomotiva in coda. Foto per gentile concessione di Virginio Trucco.

Foto 3: Treno armato da 76 per la difesa antiaerea di Ancona, i carri sono distanziati al fine di offrire un minore bersaglio agli aerei nemici e ridurre i danni in caso di essere colpiti. Fonte USMM, per gentile concessione di Virginio Trucco.

Foto 4: Parte di equipaggio di treno armato durante la consumazione del pasto. Sicuramente trattasi dei serventi dei due pezzi da 76 alle loro spalle. Quasi sicuramente trattasi del treno armato per la difesa antiaerea di Ancona, infatti il carro è staccato dal convoglio ed in sosta in un binario di scalo merci. Fonte USMM, per gentile concessione di Virginio Trucco.

Giuseppe Longo

Nessun commento:

Posta un commento